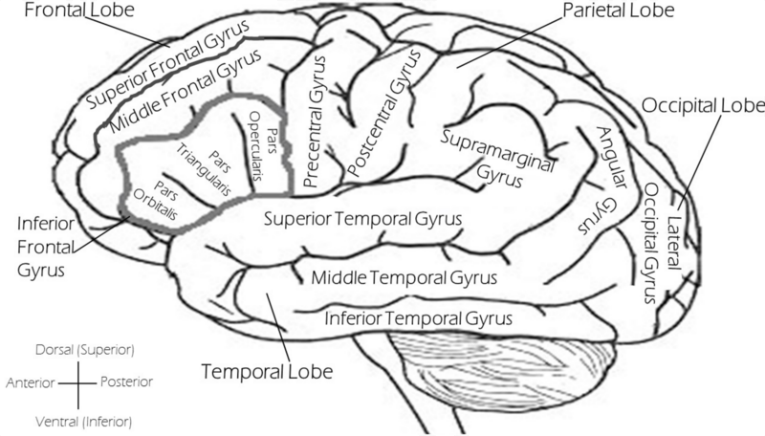

Eddie Morra ist ein erfolgloser Schriftsteller, von seiner Freundin verlassen und kurz vor dem finanziellen Ruin. Gerade, als er glaubt, er könne nicht mehr tiefer fallen, bietet ihm der Drogendealer Vernon Gant etwas an, das Eddies Leben von Grund auf verändern wird. Die Designerdroge NZT-48. Sie sitzen in einer dunklen Bar, als Gant die Worte sagt, die anschließend tausenden von Zuschauern im Kopf hängen bleiben: „Und du weißt ja, es heißt, dass wir nur auf 10% unseres Hirns zugreifen können. Und das Zeug hier-“ Er macht eine bedeutungsvolle Pause. „-sorgt dafür, dass du auf alles zugreifen kannst.“Die oben beschriebene Szene ist die Anfangssequenz des Hollywoodfilms „Ohne Limit“, der 2011 in die Kinos kam und nur ein Beispiel für zahlreiche Werke der Popkultur ist, die den sogenannten 10-Prozent-Mythos thematisieren. Zugegebenermaßen ist dieser Mythos für Medienschaffende ein gefundenes Fressen: Er bietet einen interessanten Ausgangspunkt für Thriller und Krimis, aber auch Science-Fiction Filme und belanglose Unterhaltung. Es wird die Frage aufgeworfen, was möglich wäre, könnte der Mensch mehr als die angeblichen 10% seines Gehirns nutzen. In einem Jahrhundert, in dem wir mit der Digitalisierung und dem Klimawandel vor den wohl größten Herausforderungen der Menschheit stehen, ein wahrer Nährboden für Träume. Kein Wunder, dass neben der Popkultur auch immer öfter Vertreter der Selbsthilfeliteratur auf den 10-Prozent-Mythos zurückgreifen. Die Idee, dass wir nur lernen müssten, unser volles geistiges Potenzial auszuschöpfen, lässt sich sehr gut verkaufen. In Wahrheit aber stimmt dieser Mythos nicht. Wir nutzen sehr wohl mehr als 10 Prozent unseres Gehirns und es wäre tatsächlich sogar äußerst unpraktikabel, würden wir 100 Prozent gleichzeitig nutzen.Ein Jahrhunderte altes MissverständnisWoher kommt der Irrglaube, der sich hartnäckig im Gedächtnis der Menschen festgesetzt hat? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Über die letzten zwei Jahrhunderte hinterließen Physiologen und Neurowissenschaftler Aussagen über ihr damaliges, sehr vereinfachtes Verständnis der Gehirnfunktionen. Ob nur eine oder gleich mehrere dieser Aussagen missverstanden wurden, lässt sich heute nicht mit Sicherheit sagen. Ein möglicher Ursprung liegt Anfang des 19. Jahrhunderts bei Franz Joseph Gall, dem Begründer der Phrenologie, auch Schädellehre genannt, der annahm, dass lediglich kortikale Neurone abgrenzbarer Hirnregionen, also Neurone aus den äußeren Gehirnbereichen, für Denkprozesse und Persönlichkeit verantwortlich seien. Etwas später führte der Physiologe Marie-Jean-Pierre Flourens Versuche mit Hühnern, Tauben und Fröschen durch, bei denen er ihnen nach und nach Teile des Gehirns entfernte. Über seine Versuche schrieb er 1824: „Man kann vom vorderen, hinteren oberen oder seitlichen Teil eine gewisse Menge der zerebralen Lappen entfernen, ohne ihre Funktion zu zerstören.“ In den 1890er Jahren machte dann der Harvard-Psychologe William James nach einem Intelligenztest die Aussage, dass Menschen üblicherweise nur den Bruchteil ihres vollen geistigen Potenzials ausschöpfen würden. Heute ist dieser Satz einer der am häufigsten kontextlos zitierten Aussagen im Zusammenhang mit dem 10-Prozent-Mythos. Eine weitere Erklärung zum Ursprung des Mythos stellt eine Reihe von Missverständnissen und Falschdarstellungen neurologischer Forschung dar. So entdeckte beispielsweise Rudolph Virchow schon Anfang des 20. Jahrhunderts, dass das Gehirn hauptsächlich aus Gliazellen besteht. Da man damals noch nichts über ihre Funktion wusste, tat man sie und damit einen Großteil des Gehirns als unbedeutend ab.Das Gehirn funktioniert nicht immer als eine EinheitDass an der Aussage, wir würden nur 10% unseres Gehirns nutzen, nicht viel Wahres dran ist, wird schon mit einem Blick auf einfache Unfallstatistiken deutlich. Zahlreiche Menschen erleiden jedes Jahr gravierende Hirnschädigungen, ob durch einen Unfall oder einen Schlaganfall. Würde die Aussage stimmen und wir wirklich nur 10% des Gehirns nutzen, dann müssten die meisten dieser Unfälle ohne Folgen bleiben. In der Realität ist dies nicht der Fall. Fast jede Hirnschädigung führt zu Einschränkungen, was wiederum bedeutet, dass die betroffene Region vorher eine Funktion gehabt haben muss.Um besser zu verstehen, warum der Mythos nur ein Mythos ist, müssen wir uns die Funktionsweise des Gehirns etwas genauer anschauen. Unser Gehirn ist in verschiedene funktionale Bereiche gegliedert. Dazu gehören das Kleinhirn und der Hirnstamm, aber auch die subkortikalen Bereiche mit der Amygdala, die für unsere Emotionen zuständig ist, und dem Hypocampus für das Gedächtnis, sowie den kortikalen Bereichen. Diese kann man wiederrum in mehrere sogenannte „Lappen“ aufteilen, beispielsweise den Frontallappen, der direkt hinter der Stirn sitzt, oder den Okzipitallappen am Hinterkopf. Heute können wir jedem der Bereiche eigene Funktionen zuordnen. So ist das Sehzentrum im Okzipitallappen verankert, während alles, was mit Bewegung zu tun hat über die Zentralfurche, auch Gyrus praecentralis genannt, in der Mitte des Gehirns läuft. Alle diese Bereiche sind über sogenannte Schaltneurone miteinander verknüpft. Sensorischer Input gelangt über unsere Sinnesorgane oder andere Zellrezeptoren in die entsprechenden Areale, welche die Informationen dann über lange Ketten von Synapsen an andere, höhere Bereiche weiterleiten. Für bestimmte Prozesse ist also immer nur ein bestimmter Teil des Gehirns aktiviert. Und das ist im Alltag auch sehr nützlich, denn möchte ich mich auf einen Film konzentrieren, während ich auf dem Sofa sitze, brauche ich für die Verarbeitung des Inputs aus den Augen den visuellen Kortex und den auditiven Kortex für Sprache und Musik. Es wäre jedoch äußerst unvorteilhaft, wenn der motorische Kortex ebenfalls aktiviert wäre. Dann würde ich nämlich auf dem Sofa herumzappeln und würde vom Film vermutlich eher weniger mitbekommen.

Ein weiterer Grund, warum nur die aktuell relevanten Hirnareale aktiviert werden, liegt im enormen Energiebedarf des Organs. Obwohl das Gehirn nur 2 Prozent unserer Körpermasse ausmacht, benötigt es jedoch 20 Prozent unserer täglichen Energiezufuhr. Davon werden schon 50 Prozent nur dafür genutzt, die Betriebsbereitschaft des Gehirns aufrechtzuerhalten. Die restlichen 50 Prozent stehen dann für aktive geistige Tätigkeiten zur Verfügung. Eine gleichzeitige Aktivierung aller Gehirnareale würde mehr Energie benötigen, als ein Mensch zu sich nehmen kann. Dazu kommt, dass es evolutionär keinen Grund gibt, warum der Körper nicht überflüssige Gehirnzellen hätte zurückbilden sollen. Vor allem, wenn man ihren enormen Energiebedarf bedenkt.Das Gehirn ist keine FestplatteInsgesamt ist also die Grundannahme falsch, auf welcher der 10-Prozent-Mythos ruht, denn es ist eben nicht so, dass unser geistiges Potenzial umso größer ist, je mehr Gehirnareale aktiviert sind. Tatsächlich ist es unter Umständen sogar so, dass das geistige Potenzial gerade mit der Fähigkeit zunimmt, Aktivitäten, die von der eigentlichen Aufgabe ablenken auch mal herunterzufahren. Ein gutes Beispiel dafür ist unser Arbeitsgedächtnis. In diesem Gedächtnis werden kurzzeitig alle Informationen gespeichert, die wir gerade aktuell manipulieren, wie es zum Beispiel bei einer Kopfrechenaufgabe der Fall ist. Dann müssen wir uns nicht nur merken, dass wir die Zahlen 57 und 30 gesehen haben, sondern sie auch zusammenziehen und überlegen, dass sie addiert 87 ergeben. Das Arbeitsgedächtnis ist einer der wichtigsten Prädiktoren für Intelligenzunterschiede, doch sein Speicher ist begrenzt. Verschiedene Studien konnten zeigen, dass besonders die Menschen gut in Intelligenztests abschnitten, die in der Lage waren, mittels Aufmerksamkeitskontrolle genau zu entscheiden, welche Informationen ins Arbeitsgedächtnis gelangten. Personen die in dem Test weniger gut abschnitten, zeigten die Tendenz, zu viele irrelevante Informationen hereinzulassen, und damit den Platz für die eigentlich wichtigen Informationen zu blockieren.Es ist in vielerlei Hinsicht also gerade gut, dass wir nicht immer alles aufnehmen oder nutzen, was uns zur Verfügung steht. Dasselbe gilt für Gehirnaktivität. Würden wir wirklich 100 Prozent unseres Gehirns gleichzeitig nutzen, dann gliche das wohl eher einem epileptischen Anfall als Albert Einstein, der gerade die Relativitätstheorie aufstellt.Das Gehirn ist keine Festplatte. Anders als bei einem Computer kann man nicht wirklich feststellen, wie viel Speicher gerade benutzt wird. Es ist auch nicht so, dass die Hirnareale in sich geschlossen wären und wenn eines aktiv ist, schweigen alle anderen. Unser Gehirn ist viel komplexer und die Bereiche verknüpfen sich und kommunizieren miteinander. Die einzelnen Zellen sind wie Bewohner einer Großstadt. Würde ich den aufsummierten Stromverbrauch aller Bewohner zu einem einzigen Zeitpunkt messen, dann käme ich auch auf einen geringeren Wert, als der tatsächliche Wert, wenn alle ihre Lichter anschalten. Und trotzdem sind die Bewohner da und aktiv, auch wenn sie vielleicht gerade ihr Licht aushaben.Als William James sagte, die Menschen würden üblicherweise nur den Bruchteil ihres vollen geistigen Potentials ausschöpfen, meinte er damit wahrscheinlich einfach die Feststellung, dass viele Menschen manchmal geistig etwas träge sind. Eine Feststellung, mit der er sicherlich nicht Unrecht hatte, die jedoch kein Grund dafür ist, unserem Gehirn irgendetwas von seiner einzigartigen Leistungsfähigkeit abzusprechen. Versuchen wir doch erst einmal den Teil sinnvoll zu nutzen, der uns schon jetzt zur Verfügung steht.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich am 31. März 2021 veröffentlicht. Da viele unserer Leser:innen innerhalb der letzten Jahre dazugekommen sind, haben wir uns entschieden, ausgewählte Artikel ohne Aktualitätsbezug erneut zu veröffentlichen und sie so auch unseren neueren Leser:innen zu präsentieren.